主讲:梁培宽(梁漱溟先生之子)

时间:2002年12月8日

地点:北京大学

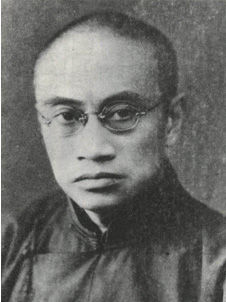

梁漱溟先生小传

梁漱溟先生名焕鼎,字寿铭,曾用笔名寿民、瘦民、漱溟,后以“漱溟”行世。梁先生远祖乃元朝宗室,元顺帝时改汉姓梁氏。梁先生祖籍桂林,实自曾祖即已定居北京。

先生于夏历癸巳(1893)年重阳生于北京。其父梁济仰慕新学,以为变法之入手处在废止科举,兴办新教育。因此,先生自幼便受到半西化的教育,六岁便入北京第一所新式学校“中西小学堂”读书,兼修中英文。1906年,先生入北京顺天中学,与张申府、汤用彤同学。先生自少年始即在教师授课之外独立自学,较早地关心并思考人生和社会问题。课外读物为普及西学知识、介绍世界大势的刊物,介绍西方政治学说的书籍,立宪派与革命派论战的文集等。自学促成了先生思想的早熟;父辈的影响、师友的砥砺塑造了他“以天下兴亡为己任”的思想品格。对社会问题的关心使他很早就认同了西方功利主义的价值观和宪政政治的主张;对人生问题的思考使他很早便树立了对佛学的崇信,终生不渝。

梁先生曾将自己一生的思想发展分为三个时期:西方功利派、佛教出世主义、儒学。前两个阶段并没有确然的界划。梁先生最初接受的是西方功利派的价值观,但在1913年明确表示出家为僧的志愿时,他也并未放弃前者。这主要是由于他此时将佛学仅作为个人生活的目标,而佛学对于社会来说尚未到畅行天下之日。他在《谈佛》一文中将西方功利主义、中国诸子学派均视为经世派,经世派之极致为社会主义。社会主义为经世学说之最佳者,而经世派亦“至斯而穷”。因此,先生立志为僧之际为自己提出了两项任务:一、研考哲理,以阐佛学;二、倡导社会主义,以促佛教之成功。经世说与出世说在梁先生思想中并行而不悖。这是由于他兼顾了人生问题与社会问题,“誓不舍众生而取涅般/木”。重事功的品格在他的佛学信仰中得到了体现。这也是他何以能在日后倡导儒学而不弃绝个人佛学信仰的所在。

自1913年起至1916年出任司法部秘书止,先生摒弃俗务,杜门研佛,历时三年。这三年是先生一生学术肇基之时。1915年前后是他读书最多的时期,涉及医学、儒学和西方哲学。先生后来在《朝话》中把医学、柏格森哲学和儒学作为他思想的根柢,此语并非准确,却是良有以也。从他1916年发表的《究元决疑论》中即可见他对西方哲学的了解已大大迈越《谈佛》之时,虽然他这些研习的主导思想是《谈佛》一文已奠定了的“西洋哲学尽成佛经注脚。”

《究元决疑论》一文是先生三年研佛的总结,也是他崇尚唯识学的开端,标志着先生一生学术始于唯识学。在这方面的学术研究导致了《唯识述义》的写作,并使先生被人称为“新法相宗”三位大师之一。然而此文又似乎注定了先生人生三部曲的改弦更张,虽然他迟至1921年末才彻底泯灭了修僧的志愿而担当起20世纪儒学新乐章的指挥者和演奏者的角色。这篇文章使北京大学校长蔡元培先生决定聘请先生担任北大印度哲学讲席,而七年的北大生涯又将先生塑造成了“新陆王派的创造者”。先生在北大任教之初,很快便写出了《印度哲学概论》和《唯识述义》两部讲义,表现出先生于印度哲学、印度佛学方面的学术造诣,且尤能以西方哲学的范畴解说东方古代文化的蕴涵。北京大学于当时为文化论战的中心,先生感受其剌激,立志阐说东方古学于今日世界中之地位及前途。先生在北大发起了东方学及孔子哲学的研究,并于1921年出版了《东西文化及其哲学》一书,且由此成为现代新儒学的先驱。《东西文化及其哲学》一书对中国、印度、西方三个文化系统的特点及其在世界文化发展史上的地位作了系统的分析,预测了世界文化未来的趋势,对儒学的前途作了乐观的估价。此书成为先生一生最有代表性的著作。它将西方哲学、印度佛学和儒学熔为一炉。此书虽然标志先生思想之发展进入第三期,但仍可见它融摄了前两期积淀下来的成果。在该书勾勒的世界文化发展构架内,西方近代文化、中国儒家心性之学、印度出世学说均有了适当的安设。先生早年对西方文化的认识使他能够对中国文化作出批判性的改造,使中国古代儒家穷理尽性之学能够于社会政治的层面开拓出新的前途。先生于陆王心学宗旨的体认实本其新唯识学而来,迥异乎宋明大程子、陆、王诸先贤受惠于道家和禅宗。先生此方面之学术与熊十力先生之学术的背景均说明现代儒学与本世纪唯识学复兴运动有着密切联系。先生本人也成为中国思想史上唯一一位兼怀有佛教信仰的儒学宗师。

先生于此书中以复兴儒学慨然自命,遂放弃了出家为僧的志愿,矢志为儒家心性之学作新的说明,同时亦立志将儒家的社会理想付诸中国的社会改造。梁先生此后的学术研究主要致力于这些方面,其代表性的著作先后有《乡村建设理论》、《中国文化要义》和《人心与人生》。《人心与人生》虽成书于晚年,却凝聚了先生自北大讲学以后五十年间对中西哲学的研究,吸收了生理学、心理学的知识用以阐发人类异于禽兽之根本所在。《乡村建设理论》和《中国文化要义》两书则直接反映了先生于乡村建设实践前后的理论思考以及对中国社会史、文化史的认识,别出心裁,自成一家。

先生虽自幼接受西式学校教育,却对这种教育颇为不满。在《东西文化及其哲学》一书中即提出再倡宋人讲学之风,不久便辞退北大讲席,从事他所向往的书院式教育和私人讲学。先生曾于1924年前往山东办学,以后又在四川创办勉仁文学院,而他在山东乡村建设实验中倡导的乡学村学模式更突出表现了融社会教育与社会改造为一体的思想。先生在担任广东一中校长时推行的试验也的确实现了他关于改革学校教育的某些主张。先生在教育理论文面亦曾专事研究,写出了一些重要的文章。他在教育问题上的思考和实验在中国现代教育史中占有重要地位。

日本的入侵使先生的社会改造实践难以进行,然而先生此时已成为中国著名的思想家和社会活动家。自抗战开始,先生便被卷入政治生活的旋涡中,此后五十年间一直为中国政坛的重要人物。抗战期间,先生一直是国防参议会、国民参政会的成员,1951年以后一直是政治协商会议全国委员会委员。1939年,先生参与发起了“统一建国同志会”,以后又作为中国民主同盟的秘书长,代表民盟协调国共和谈。十年间,先生为民族的解放和民主和平奔走,置生死于度外,其精神感人至深,被人誉为“中国的圣雄甘地”。

中国共产党领导下的新政府建立之后,先生为求得自己思想和行动的独立性,没有参与政府工作。虽然先生面对中共的成功认真反省自己过去的主张和实践,甚至对中共的许多政策和意识形态方面的理论宣传表示认同,但是他仍然坚持着以往的基本思想和立场。对建国后一个时期内开展的阶级斗争,他并不完全赞同,对“文化大革命”以及后期开展的“批孔运动”更是明确表示反对。这些突出表现在他于1953年与毛泽东的争论和1974年为孔子所作的辩解中。三十年间他所能做的是自北碚开始的文化研究。《人心与人生》和《中国--理性之国》是他晚年成功的两部重要著作。尤其是前者,乃先生一生哲学研究的最后结晶,是几十年间重构儒学的最后的系统表述;后者则较多地受到政治运动和意识形态的影响,不足以代表他的一贯主张,但仍可以看做研究先生晚年思想变化的重要材料。

当80年代文化问题再一次成为大陆学者和青年学子们的讨论热点时,人们又可以看到梁先生六十年来的学思和社会实践对20世纪学术界和中国社会的深刻影响。这位本世纪中国杰出的思想家被人们誉为“文化中国的象征”。1984年,中国文化书院在北京成立。先生担任了院务委员会主席,并以九十余岁的高龄登上书院讲坛向年轻一代学子讲述中国文化。他在临终前仍然谆谆告诫世人:注意中国传统文化,顺应时代潮流。这句遗言也正是先生一生之写照。他是一位继往开来的思想家。

(据梁培宽先生撰文)

梁漱溟先生介绍

梁漱溟先生,广西桂林人。原名焕鼎,字寿铭。二十世纪中国著名的哲学家、思想家、“乡村建设运动”的提出者、倡导者和实践者。1911年加入同盟会。同年毕业于北京顺天高等学堂。后参加创办《民国报》,任记者。1917年起接受北京大学蔡元培校长聘请,任北京大学印度哲学和儒家哲学讲席。二十年代后期提出“乡治”主张,开始从事乡村建设运动。曾在广州筹办乡治讲习所。后任河南村治学院教务长兼北平《村治月刊》主编。1931年在邹平创办山东乡村建设研究院,任院长。抗日战争期间,曾任最高国防会议参议员,国民参政会参政员。1938年访问延安。次年参与发起组织统一建国同志会。1941年参与创建中国民主政团同盟,任中央常委。同年赴香港创办民盟机关报《光明报》,任社长。1946年任民盟秘书长。同年参加在重庆召开的政治协商会议。1948年脱离民盟,在四川创办勉仁文学院,任院长。1950年到北京。后任中国文化书院院务委员会主席。是第一至四届全国政协委员,第五、六届全国政协常委。著有《印度哲学概论》、《东西文化及其哲学》、《乡村建设理论》、《中国文化要义》、《人心与人生》等。

先生在其最有代表性的著作《东西文化及其哲学》中对中国、印度、西方三个文化系统的特点及其在世界文化发展史上的地位作了系统的分析,提出“人生的三种路向”,在这本上世纪二三十年代中国思想文化界广为流传的著作中,梁先生预测中国文化在世界未来发展中有着乐观的前途。可以说,梁先生所关注的问题不仅是属于20世纪的中国,更是属于21世纪的中国。

梁先生说过:“我生有涯愿无尽,心期填海力移山。”他以他一生的言行和主张号召青年,“清明自觉”,“培养自己内里常常清明自觉的力量”,建立属于自己的人格,从而“认识老中国,建设新中国”。

梁先生是一位将人生问题与社会问题,思想与行动融为一体的光辉典范。

在21世纪,中华民族将迎来伟大的复兴,我们的国家安定团结,正逐步的走向繁荣富强,

的中国作为21世纪的青年,我个人时刻感觉到梁先生“认识老中国,建设新中国”这一句话的分量,时刻感觉得到我们这一代人的职责和任务,时刻感觉得到梁先生的伟大和傲岸。今天我们很高兴能邀请到了梁先生的子嗣梁培宽先生来给大家做报告,除再次深表感谢外,我也借此机会倡议青年朋友们,“任重而道远”,为了我们中华民族优秀文明的复兴,为了我们的民族能列于世界优秀民族之林,让我们在21世纪的今天重新体味梁先生的主張及“认识老中国,建设新中国”这一建议的分量吧!

谢谢!

逄 飞

二零零二年十二月八日

梁漱溟先生年谱简编(梁培宽编写)

摘自《梁漱溟自述》

1893年(清光绪十九年)

生于北京。翌年中日甲午之战。

1898年(五岁)

开始读书。是年光绪变法维新。

1900年(七岁)

因“义和团运动”,八国联军入侵北京而辍学。

1906年(十三岁)

考入“顺天中学堂”,学习国文、英文及数理化各科。

1912年(十九岁)

参加中国革命同盟会京津支部,在支部主办之天津《民国报》(社长甄元熙,总编孙炳文烈士)任编辑及外勤记者。

1917年(廿四岁)

正式到北大哲学系任课,至1924年止,前后七年。是年游湘,目睹南北战争之祸,因而写《吾曹不出如苍生何》,自费印刷千册散发,呼吁制止南北军阀内战。

1920年(廿八岁)

作《东西文化及其哲学》讲演。 在北大添讲佛家唯识学。《唯识述义》(第一册)出版。

1924年(卅一岁)

辞去北大教学工作,赴山东主持曹州高中及重华书院,并筹办曲阜大学。

1930年(卅七岁)

因蒋、阎、冯中原大战,村治学院开办未满周年即结束。

1931年(卅八岁)

梁仲华等与山东省主席韩复榘联系,在山东邹平创办“山东乡村建设研究院”,梁仲华任院长。内设训练部和研究部,任研究部主任。皱平县划为乡建实验区。

1937年(四十四岁)

“七七事变”,日本入侵我国。应聘为国防最高会议参议员,参加会议。自认为这是参与上层政治活动的开端。 因战火延及山东,山东乡村建设研究院建院七年(1931-1937)之后结束,部分人员撤往河南。

1938年(四十五岁)

为全国团结统一抗战,一月初自武汉赴延安,访问毛泽东主席。 国防会议参议会改组,扩大为国民参政会,被选为参政员。自此任参议员至该会结束时(1947)止。 在四川创办南充民众教育馆。

1941年(四十八岁)

一月发生“皖南事变”。因不能坐视国内分裂之发展,与民盟同人奔走于国共双方。为摆脱国民党政府之钳制压迫,被派赴香港创办民盟言论机关《光明报》,自任社长。在报上发表了民盟成立宣言及民盟对时局主张纲领。年底太平洋战争爆发,香港陷敌,报纸停刊。

1945年(五十二岁)

日本战败投降。以为“敌国外患既然没有,内部问题亦可望解决”。因此“用不着我再为现实政治努力”。“我要回到文化工作岗位。及至行抵广州,乃悉国内形势未容乐观。”为参加重庆政协,年底由粤飞渝。 《梁漱溟教育论文集》出版。

1946年(五十三岁)

作为民盟代表之一参加重庆政协。会后以为“今幸内战停止,协商告成,中国有步入坦途之望”。“但时局旋即恶化,没有容我抽出身来,更且把我拖入。”四月接任民盟秘书长,“从五月初到十月底,整六个月,除一度去昆明调查李闻案外,都在京沪间为和谈尽力,但当我看清楚无可为力的时候,我就拔脚走开了。”于是辞去秘书长,远去重庆北碚,闭户著书,撰写《中国文化要义》。

1950年(五十七岁)

由重庆北碚来北京。三月十二日应毛主席邀请晚饭谈话。“主席问我是否可以参加政府,我答自己愿在政府外效力。我希望设一中国文化研究所,或称世界文化比较研究所”,“主席当时未置可否”,而以去参观新老解放区相劝。于是赴山东、河南、平原及东北六省参观,历时近半年。

1966年(七十三岁)

《人心与人生》写出前七章,因“突遇文化大革命运动,以自己所储备之资料及参考书尽失而辍笔”。 “抄家”未逾月,“在手头无任何资料的情况下,撰写《儒佛异同论》”。

1974年(八十一岁)

《我们今天应当如何评价孔子》改写完毕。文中说:“目前批孔运动中一般流行意见,我多半不能同意”。随后写出《批孔运动以来我在学习会上的发言及其经过的事情述略》。

1975年(八十二岁)

七月初《人心与人生》撰写完毕。在此书中后记中说:“书虽告成,自己实不满意。”又说:“竟尔勇于尝试论述”“自己不能胜任的学术上根本性大问题——人心与人生”,是因为“第一,年方十六七之时对人生不胜其怀疑烦闷,倾慕出世,寻究佛法。由此而逐渐于人生有其通达认识,不囿于世俗之见,转而能为之说明一切”,“第二,……当今人类前途正需要一种展望之际,……”。 改写《东方学术改观》一文。

1980年(八十七岁)

被推为政协常委和宪法修改委员会委员。

1988年(九十五岁)

六月二十三日病逝于北京,享年95岁。

已出版部分著作:

一、《东西文化及其哲学》商务版

二、《中国文化要义》学林版

三、《人心与人生》学林版

四、《朝话—梁漱溟讲谈录》安徽文艺版

五、〈〈梁漱溟书信集〉〉文史版

六、〈〈梁漱溟卷〉〉(中国现代学术经典)河北教育版

梁漱溟先生生平

梁漱溟,生于公元1893年,卒于公元1988年。祖籍桂林。中国近代思想家。梁漱溟的父亲梁济是清朝一位官职不高的官员,思想开明。在科举制尚未废除的时代,他不让年幼的梁漱溟背诵四书五经,却以《地球韵言》这一介绍环球知识的新书代替。当北京开办第一所新式学堂时,他就将梁漱溟送去接受新式教育。梁漱溟始终认为,年幼时对他影响最深的人有两个:一是他的父亲,一是他父亲的朋友彭翼仲。他从父亲那里继承了刚直严正和办事认真的禀赋。彭翼仲是位忧国忧民的报人,在北京创办了中国人自办的第一家报纸——《启蒙画报》和《京话日报》。年少的梁漱溟十分喜爱阅读这两种报刊,这使他不仅增加了西学知识,而且了解到许多国家大事和社会新闻,启发了他关心时事和社会问题的心智。

梁漱溟的学问主要靠自学而来。他26岁时钻研印度佛经,写了《究元决疑论》一文,受到当时的北大校长蔡元培的赏识,便聘请他到北大任印度哲学讲席。北大是新思潮的发祥地,有陈独秀、胡适、李大钊、高一涵、陶孟和诸人物,皆是新派人物,崇尚西洋思想,反对东方文化。梁漱溟与这批人物过从甚密,思想观点却不一致,后来他出版了《东西文化及其哲学》一书。此书至1930年止,共发行8版,是20—30年代中国思想文化界广为流播的著作之一。《东西文化及其哲学》一书探究的是近现代中国人最为关心,也是当今世界上已经成为热门话题的问题——东西方文化的各自特征及其相互关系问题。自19世纪末以来,由于西方文化伴随西方的船坚炮利一齐而来,不少中国人对于中国文化丧失了信心。这当中包括一些希望中国走向独立富强,并为此奋斗不已的先进中国人。他们认为,要使中国赶上西方,只有从经济、政治到文化,全方位地照搬西方那一套才行。传统文化在他们眼里不仅是多余的,而且成为累赘。这种全盘西化之风在五四新文化运动中得到充分体现。有感于此,梁漱溟提出:“中国不是要不要学习西方的问题,而是能否学习到西方的问题。”他认为,中国、西方和印度的文化是世界三大文化体系,他们各自代表不同的“人生路向”。这就是他在此书中提出的著名的“人生三路向说”。梁漱溟在书的结论中提出:中国的人生路向是调和、持中的,西方的人生路向是向前的,印度的人生路向是翻转向后的。无论梁漱溟的说法有无道理,但他的确抓住了20世纪,甚至下一世纪中国和世界所关心的重大文化问题。而且,他的说法蕴含这么一个思想:不同的文明各有其特色和优点;世界文化的发展不应该是一元,而应该是多元的。《东西文化及其哲学》之所以在今天依然具有魅力,就在于他启迪了一种“文化多元论”的观念。

梁漱溟不满足于当一名思辨的哲学家,而力图将他的思想观念付之于实践。30年代,他努力推进中国农村的社会改革与乡村教育活动,是“乡村建设运动”的拓荒人。抗日战争爆发后,他积极为抗战事业而奔走,后来又参加了创建“中国民主同盟”的工作。他是一位将人生问题与社会问题联系在一起,将思想与行动融为一体的思想家。

——录自〈〈一百位杰出思想家〉〉(中国青年出版社,1995年版。)

吾人的自觉力

(〈〈朝话〉〉选录)

一个人缺乏了“自觉”的时候,便只像一件东西而不像人,或说只像一个动物而不像人。“自觉”真真是人类最可宝贵的东西!只有在我的心里清楚明白的时候,才是我超越对象、涵盖对象的时候;只有在超越涵盖对象的时候,一个人才能够对自己有办法。人类优越的力量是完全从此处来的。所以怎么样让我们心里常常清明,真是一件顶要紧的事情。

古代的贤哲,他对于人类当真有一种悲悯的意思。他不是悲悯旁的,而是悲悯人类本身常常有一个很大的机械性。所谓机械性,是指很愚蠢而不能清明自主,像完全缺乏了自觉的在那里转动而言。人类最大的可怜就在此。这点不是几句话可以说得明白;只有常常冷眼去看的时候,才能见到人类的可悲悯。

人在什么时候才可以超脱这个不自主的机械性呢?那就要在他能够清明自觉的时候。不过,这是很不容易。人在婴儿时代是很蠢的,这时他无法自觉。到了幼年、青年时代,又受血气的支配很大。成年以后的人,似乎受血气的支配较小;但他似乎有更不如青年人处,因这时他在后天的习染已成,如计较、机变、巧诈等都已上了熟路,这个更足以妨碍、蒙蔽他的清明自觉。所以想使人人能够清明自觉,实在是一大难事。人类之可贵在其清明自觉,人类之可怜在其不能清明自觉,但自今以前的人类社会,能够清明自觉者,实在太少了。

中国古人与近代西洋人在学术上都有很大的创造与成就。但他们却像是向不同的方向致力的。近代西洋人系向外致力,其对象为物;对自然界求了解而驾驭之。中国古人不然,他是在求了解自己,驾驭自己——要使自己对自己有一种办法。亦即是求自己生命中之机械性能够减少,培养自己内里常常清明自觉的力量。中国人之所谓学养,实在就是指的这个。

人若只在本能支配下过生活,只在习惯里面来动弹,那就太可怜了。我们要开发我们的清明,让我们正源的力量培养出来;我们要建立我们的人格。失掉清明就是失掉了人格!

寄晓青甥

(家书 1950年)

青:

你不够了解我!我这里没有旁的念头,只有一个念头:责任。譬如我文内说:“抗战中奔走团结,胜利后争取和平,逐逐八年,不敢惜力;一旦料知和平无望,即拔脚走开,三年不出;要无非自行其所信,一贯而不移。”其所行如此而不如彼者,自是其所知所信如此;而其所以能坚持乎此,力行乎此,不怠不懈者,那就是责任心了。在我这里虽不能无人情,却不许有俗肠。像小资产阶级的向上爬心理,可说自幼没有。像小资产阶级的逐求趣味心理,像革命党人的仇恨反抗情绪,在我这里如不能说完全没有,亦只是洪炉点雪。我的生命就寄于责任一念。处处皆有责任,而我总是把最大的问题摆在心上。所谓最大的问题即所谓中国问题。而我亦没有把中国问题只作中国问题看。不过作为一个中国人要来对世界人类尽其责任,就不能不从解决中国问题入手。在最大的问题中,我又选择最要紧的事来作。例如:抗战之时,莫要于团结,就致力于团结;当建国之时,莫要于和平,就致力于和平。一旦和平似乎有成(1946年1月底)而事情有比参加政府更要紧的,马上就转移其致力之点。又一旦料知和平无望(1946年10月底),而事情有比武装反蒋更要紧的,同时自己又不赞成武装斗争,亦就马上转移其致力之点。总之,从来不作第二等事。由于总在最大问题中追求其最要紧的事情,久而久之,我所关心的,旁人往往不如我关心;我所能作的,旁人往往不如我能作;好像责任集中于我一身。既有“四顾无人”之慨,不免有“舍我其谁”之感。像这样数千年悠久历史之下,像这样数万万广大人群之中,而“认识老中国,建设新中国”这句话,只有我一个人最亲切;责任演到这步岂是偶然?固然没有什么“天”降之命,而正有其莫之为而为,莫之致而致者在。是事实如此,不是我自负。自然如你所云“背了包袱”是要不得的;但你如其离开这个有特殊任务在身之念,又怎能了解我!

这是不免于自大的;这样说话是难免引起人家反感的。然而我的生命正在此。我在危难中所以不怕死,就是觉得我不会死。特别是像香港脱险之时,那时〈〈中国文化要义〉〉还没有写出来,万无就死之理的。现在虽然不同那时,然而亦还有没有完的事(非我作不可的事)。这话不对旁人说,但对你却希望你了解,而不怕你说我说大话。

漱 溟

10月21日

一耽学堂敬印